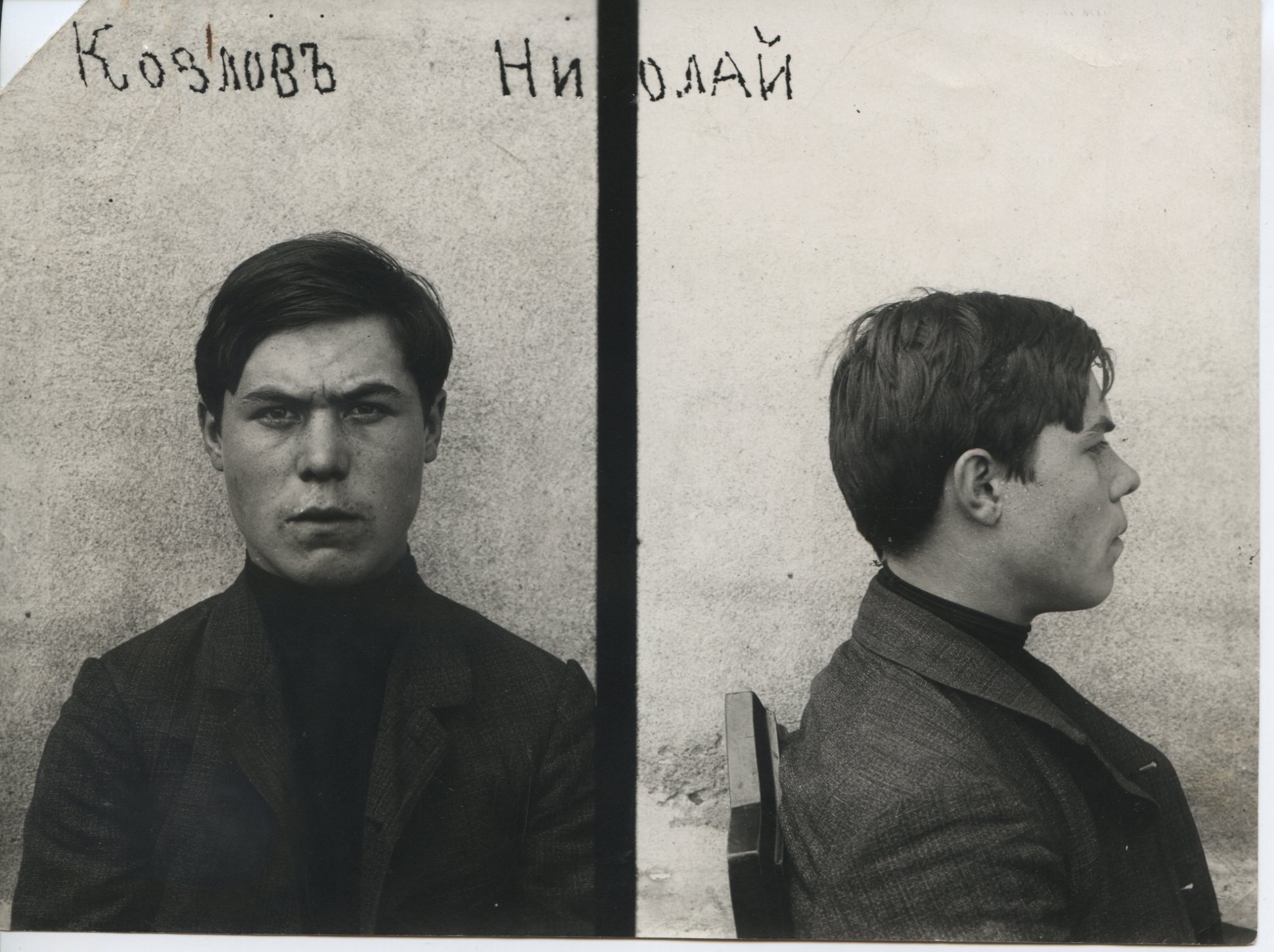

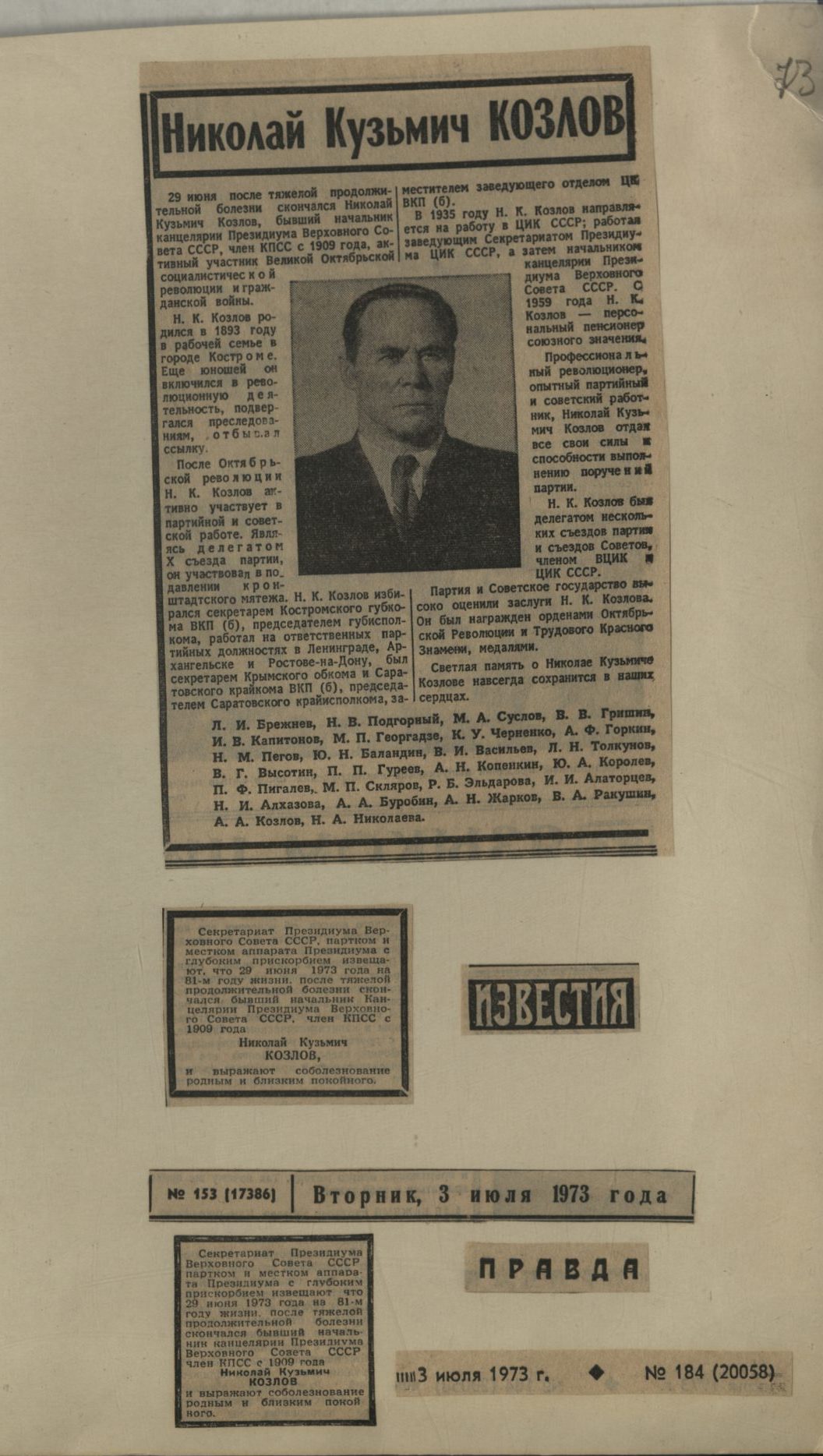

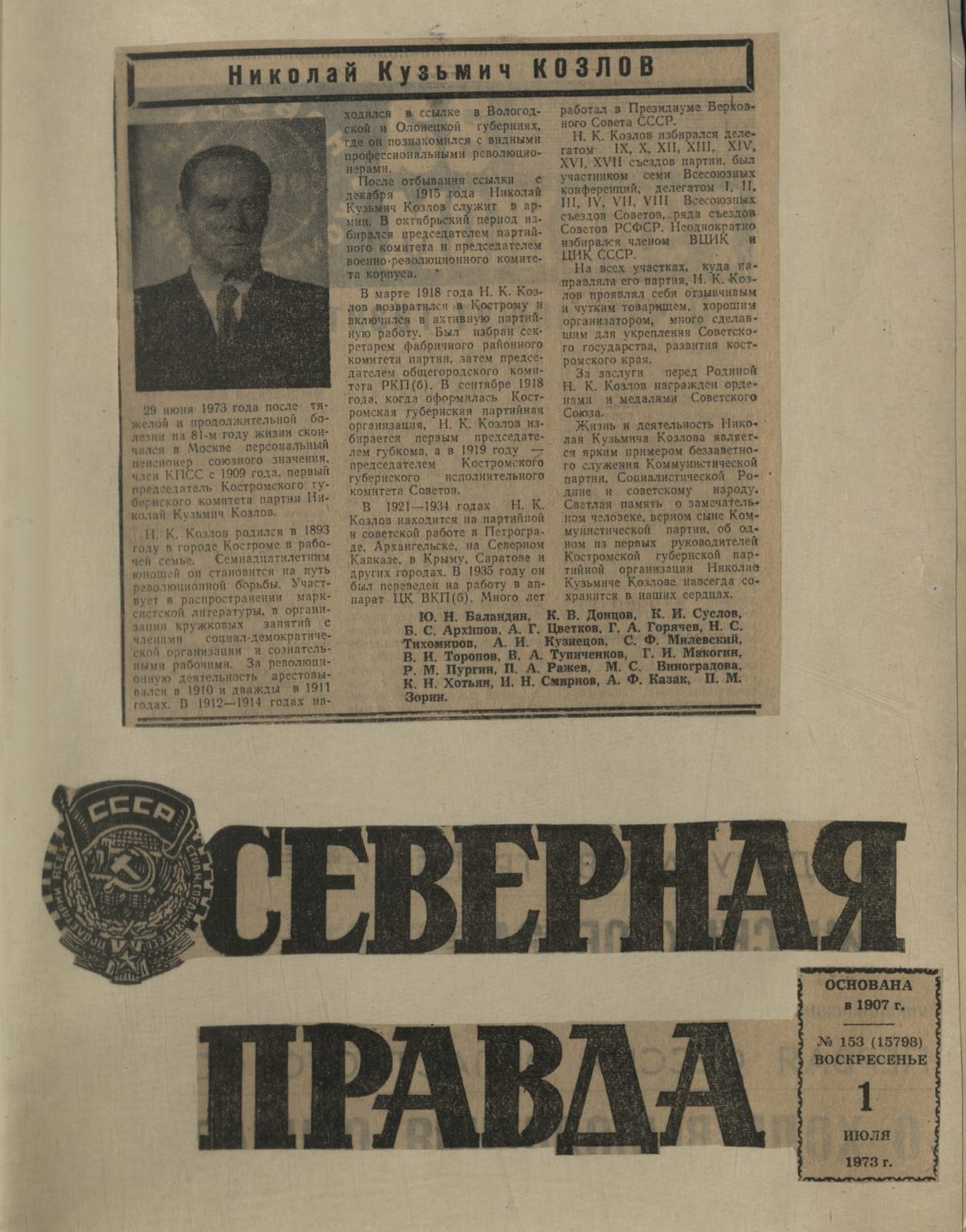

«29 июня 1973 года на 81-м году жизни скончался в Москве персональный пенсионер союзного значения, член КПСС с 1909 года, первый председатель Костромского губернского комитета партии Николай Кузьмич Козлов. Н.К. Козлов родился в городе Костроме в рабочей семье…» Эти слова из некрологов, подписанных первыми лицами государства и нашей области появились в газетах «Правда», «Известия» и «Северная правда».

Что это был за человек, коренной костромич, что он сделал для государства, что кончина его не прошла незамеченной для высшей государственной власти? Об этом можно, конечно, прочитать и в интернете. Но есть в архиве новейшей истории Костромской области (ГАНИКО) воспоминания самого Николая Кузьмича, которые читаются как увлекательный роман.

Разгром

В пятнадцать лет Николай Козлов становится очевидцем разгрома костромской партийной организации социал-демократов (с.д.). «В один из воскресных дней марта 1908 года я стал свидетелем того, как из здания полицейского участка на улице Богоявленской высыпала большая толпа городовых во главе с приставом и, завернув в переулок, бегом направилась к Волге. Держась на приличном расстоянии, я последовал за ними. По льду перешли Волгу, вступили в заволжскую Никольскую слободу. Здесь я натолкнулся на выставленное в узких улочках полицейское оцепление и пройти дальше не смог».

Как выяснилось, эта полицейская операция была заключительным этапом по аресту всех членов костромской организации большевиков. Провал произошел из-за провокатора, проникшего в их ряды.

Разброд и шатания

Период «столыпинщины» явился временем свирепых расправ реакции с революционным рабочим движением. Сокращение производства, безработица – все это повлияло на позицию рабочих-активистов. Фабриканты жестоко расправлялись с ними, увольняя с работы и занося в черные списки. В это время было частым явлением, когда в рабочей семье жена работает на фабрике, а муж, лишенный возможности найти работу, ведет домашнее хозяйство.

Период реакции сопровождался и внутренними проблемами в партии большевиков. Меньшевики выступали за легальную революционную борьбу. Интеллигенция вообще отошла от революционных дел, ушла в личную жизнь, в работу, в обустройство собственного благополучия. Такие люди находились и среди тех, кто еще недавно возглавлял рабочие организации. Возвращаясь в Кострому из ссылки или после тюремной отсидки за события 1905 года, они оставляли общественную деятельность, замыкались на работе и семье. И очень неодобрительно относились к попыткам молодых революционеров продолжать свою деятельность в подполье. Маститый подпольщик, являвшийся одним из руководителей Совета рабочих депутатов 1905 года в Костроме (Козлов не называет его фамилии), даже специально встретился с Николаем и строго ему выговарил: «Что вы, считаете себя умнее тех, кто уже прошел эту дорогу? Разве не ясно вам, что то, что вы собираетесь делать, это все равно, что пробивать гранитную стену?».

Соколов, Васильев, Синицын

И в самой рабочей среде чувствовались подавленные настроения на фоне экономического спада в стране, безработицы, сокращения заработной платы. Но не все опустили руки и смирились. Н.В. Соколов, вернувшись из тюрьмы, являл собою пример непоколебимого большевика, пишет Козлов. К ним присоединились только что отбывшие тюремные заключения П.В.Васильев и П.К.Синицын. Этой четверке удалось к середине лета 1909 года создать в Фабричном районе группу из пятнадцати молодых рабочих со всех крупнейших предприятий. Организационное собрание кружка состоялось в сентябре 1909 года в лесу между Молвитинским трактом и рекой Костромой — излюбленным местом партийных сходок и массовок прежних революционеров. Отсюда легко можно было выйти незаметным либо к реке Костроме, либо на один из загородных трактов.

Конспираторы

Чтобы впредь избежать провалов подпольной организации и затруднить работу провокаторов, было решено усилить конспирацию. Выделили руководящую тройку, бюро. Причем так, что в целом организация знала лишь одного входящего в ее состав члена, который избирался открытым голосованием. Затем тайным, закрытым, голосованием (записками с пометкой лишь инициалов кандидатов) избиралась тройка в целом. Подсчетом занимался товарищ, выделенный перед открытым голосованием. После подсчета голосов поданные записки сжигались на глазах участников собрания. Результаты голосования не оглашались. Такие предосторожности в будущем себя оправдали.

Но систематическая работа кружка в условиях надвигавшейся зимы не представлялась возможной. Все члены организации проживали в тесных условиях, и собраться в помещении было невозможно. Потому в зимний период штудировали специально подобранную легальную литературу.

Лекторы

Для кружковых занятий нужны были лекторы, подготовленные руководители, а таковых в Костроме не было. Единственный более-менее образованный человек, окончивший четыре класса городского училища, 17-летний Николай Козлов. Но и у него были очень ограниченные возможности вести эту работу. По воспоминаниям Николая Кузьмича, тогда наблюдалась всего одна подходящая кандидатура — Дьяконов. Но он, выслушав приглашение читать лекции в только что созданном кружке рабочих, предупредил, что придерживается позиции Плеханова, выступающего против подпольной борьбы. Однако несколько лекций Дьяконов прочитал рабочим-кружковцам.

Слежка

Царские власти продолжали бороться с подпольщиками. В воспоминаниях описывается такой случай. Летом 1910 года Николай шел на загородное собрание, соблюдая все правила конспирации. Выйдя из города и двигаясь к лесу полем, он заметил идущего следом шпика. Подойдя в условленное место, Козлов предупредил товарищей о преследователе, а сам отошел и стал наблюдать. Через некоторое время на патрульных вышел филер. Те, изображая пьяных, ухватили его под руки, заявляя, что на этот раз они уж точно заполучат собутыльника и не позволят сбежать, как это случилось с предыдущим прохожим. Филер, конечно, начал отказываться. Товарищи, продолжая играть комедию, оскорбились и перешли уже к более агрессивным мерам. Основательно помятый филер пустился наутек в сторону города. После собрания участникам пришлось возвращаться в город окольными путями.

За первый год молодые подпольщики сумели установить связь с Центральным Комитетом партии большевиков и работали уже, что называется, в команде.

Листовки

На 1 мая 1911 года было решено выпустить листовку с обращением к рабочим. Подготовку текста, его размножение и распространение взяла на себя руководящая тройка. Печатание листовки поручили Козлову. За несколько дней до Первомая он приступил к работе во флигеле, расположенном в глуби двора в конце улицы Никольской. Там в двух комнатах проживала семья Клавдии Невской, которая сочувственно относилась к молодым революционерам.

Технология изготовления листовок на гектографе предусматривает просушку отпечатанных листков, для чего их раскладывали на полу и других свободных местах комнаты. Младший брат Клавдии, 4-летний Борис, то и дело забегал в эту комнату. Волей-неволей приходилось его бабушке выносить внука из импровизированной типографии. То есть вся семья Невских была в курсе происходящего. И как встрепенулся Николай, когда увидел за окошком прогуливавшегося по двору мужчину в полицейской одежде. «Я поспешил, конечно, осведомиться у хозяев, что это за человек. А они совершенно спокойно сообщают мне, что это домовладелец, старший городовой ближайшего полицейского участка, что беспокоиться не стоит, так как, приходя домой, он долго спит, а встав, сразу же уходит на службу». Так и произошло в этот раз.

Закончив печатать, он передал все листовки трем товарищам, которые должны были раскидать их по городу: расклеить по заборам, стенам домов, подбросить во дворы и подъезды и т. д. Это происходило 25 апреля. А 30 апреля в дом к Козлову пришли жандармы, произвели обыск и арестовали его. На следующий день, 1 мая, Николая отвели в тюрьму, где он встретился с теми тремя товарищами, которым он передал листовки для распространения. Их арестовали в ночь, когда они закончили разброску листовок. Подпольщики проявили неосторожность, договорившись, что, выполнив задание, встретятся на границе Фабричного района. Уже ближе к утру они сошлись в одном месте и тут натолкнулись на полицейскую облаву. Молодые подпольщики бросились врассыпную, но один из них был пойман. Двое убежавших имели глупость пойти домой, где и были арестованы утром.

Тюрьма

Вся четверка подпольщиков оказалась в тюрьме, но ни у кого из задержанных листовок не оказалось. Молодых революционеров держали в застенках два месяца, добиваясь чистосердечного признания. Но напрасно. И всех выпустили под гласный надзор полиции на два года.

Вот как описывает Николай Кузьмич их освобождение: «В июле 1911 года мы были освобождены из тюрьмы. Около полуночи теплой июльской ночью шли мы всей группой от тюрьмы по Русиной улице, кое-кто с захваченными из дому пожитками — спальными принадлежностями. Дошли до Сусанинского сквера. В зените стояла луна, разросшийся кустарник отбрасывал по скверу густые тени. Было совершенно безлюдно. Мы расселись на центральной площадке, расположенной вокруг памятника Сусанину, с наслаждением вдыхая ночной свежий воздух, столь приятный после затхлого воздуха большой тюремной камеры. Мы могли на этот раз позволить себе такую вещь, не рискуя навлечь на себя обвинение в устройстве нелегального ночного собрания, да еще в самом центре города. Но приходилось расходиться по квартирам к неожидающим нашего возвращения семьям. И мы разошлись…»

Какая сила вела их по такому пути – загадка.

Николай Николаев, пресс-служба ГАНИКО